《刑事诉讼法》第四十八条 辩护律师对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息,有权予以保密。但是,辩护律师在执业活动中知悉委托人或者其他人,准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的,应当及时告知司法机关。

【核心概念提炼】

- 职业保密特权:律师对委托人信息享有法定保密权

- 重大犯罪告知义务:国家安全/公共安全/人身安全犯罪的强制报告

- 权利冲突平衡:职业伦理与公共利益的价值权衡

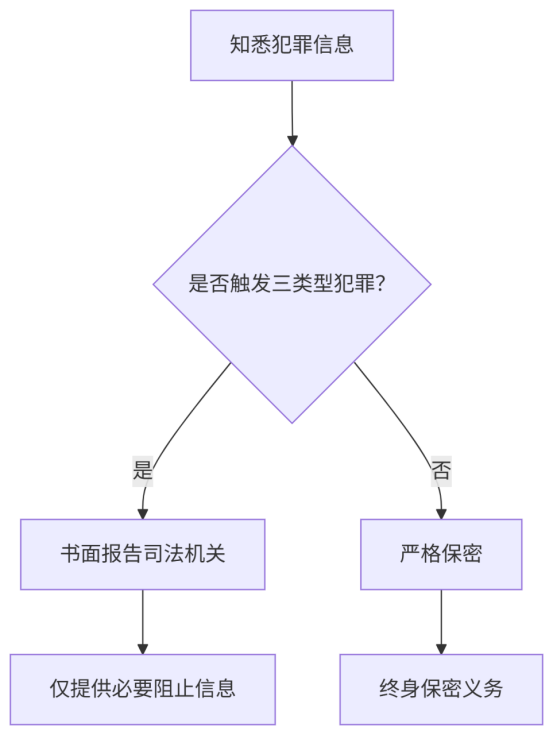

【规则解析与法律效果‖终身保密 vs 三类犯罪强制报告】

(一)保密特权构成要件

| 要件 | 具体内容 | 法律边界 |

| 保密对象 | ✓ 委托人涉案信息 ✓ 案件事实细节 ✓ 律师辩护策略(《律师法》第38条) |

已公开信息/法律意见书不属保密范围 |

| 保密时效 | 终身保密(含委托终止后) | 区别于证人作证义务 |

| 保密主体 | 仅限辩护律师(不含其他辩护人) | 《刑诉法解释》第60条 |

保密例外情况为:经委托人书面同意公开相关内容,或为自证清白(例如在被诉伪证罪的情形下)。

(二)告知义务的触发条件

| 层级 | 犯罪类型 | 司法实践认定标准 |

| 第一层级 | 危害国家安全犯罪(间谍/叛国等,《刑法》分则第一章) | 预备阶段即触发(如购买窃密设备) |

| 第二层级 | 危害公共安全犯罪(放火/爆炸/投放危险物质等,《刑法》分则第二章) | 需达到“具体危险”(如已安装爆炸装置) |

| 第三层级 | 严重危害人身安全犯罪(故意杀人/强奸/绑架等,《刑法》第232-239条) | 需有现实紧迫性(如绑架后索要赎金) |

程序规则:告知对象明确为司法机关(包括公安机关、人民检察院及人民法院),告知方式须以书面报告形式进行(以规避泄密责任),告知内容的范围严格限定于为阻止犯罪所必需的信息(依据《律师执业规范》第九条之规定)。

(三)违反后果对比

法律责任与行业处分对照表

| 行为类型 | 法律责任 | 行业处分 |

| 不当泄露委托人秘密 | 民事责任(赔偿)+ 行政处分(停业/吊销执照) | 律师协会公开谴责 |

| 应报告未报告重大犯罪 | 刑事责任(包庇罪,《刑法》第310条) | 终身禁止执业 |

| 虚假报告 | 刑事责任(诬告陷害罪,《刑法》第243条) | 吊销律师执业证书 |

【历史源流与制度演进‖从唐代“同居相隐”到现代职业伦理】

(一)中国古代容隐制度与举告义务

西周时期,依据《礼记·曲礼》,实行“亲亲相隐”制度,即亲属犯罪时可不予告发,此为伦理豁免的雏形;唐代,按照《唐律疏议·名例》,推行“同居相隐”制度,三代血亲或姻亲犯罪时可相互隐匿,但谋反等重罪除外;清代,根据《大清律例·诉讼》,若出现“干名犯义”情形,即卑幼告发尊长,需杖责一百,但对于谋逆重罪则强制要求举告。

(二)近现代保密特权变革

| 时期 | 法律文件 | 关键突破 | 历史局限 |

| 1911年 | 《大清刑事诉讼律草案》 | 首次规定“律师应守职务上秘密”(第85条) | 未明确例外情形 |

| 1935年 | 《中华民国刑诉法》 | 确立“律师拒绝证言权”(第182条) | 未覆盖侦查阶段 |

| 1980年 | 《律师暂行条例》 | 原则性要求“保守秘密”(第7条) | 无实施细则 |

| 2007年 | 《律师法》修订 | 增设“三类犯罪报告义务”(第38条第2款) | “严重人身安全犯罪”范围模糊 |

| 2018年 | 《刑诉法》修订 | 吸收律师法规则(第48条) | 实现刑诉法与律师法衔接 |

【实务难点与裁判规则‖致命雷区:哪些犯罪必须突破保密义务】

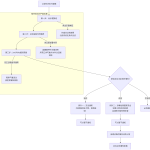

(一)“严重人身安全犯罪”认定标准

应当报告情形与不触发报告情形对照表

| 应当报告情形 | 不触发报告情形 | 裁判规则依据 |

| 委托人透露已绑架人质索赎 | 声称要报复某人但无具体计划 | (2019)京刑终123号 |

| 性侵案嫌疑人转移被害人地点 | 嫌疑人醉酒后扬言杀人 | (2021)最高法刑申234号 |

| 恐怖分子预告地铁爆炸时间地点 | 经济纠纷当事人威胁同归于尽 | 《反恐法》第44条 |

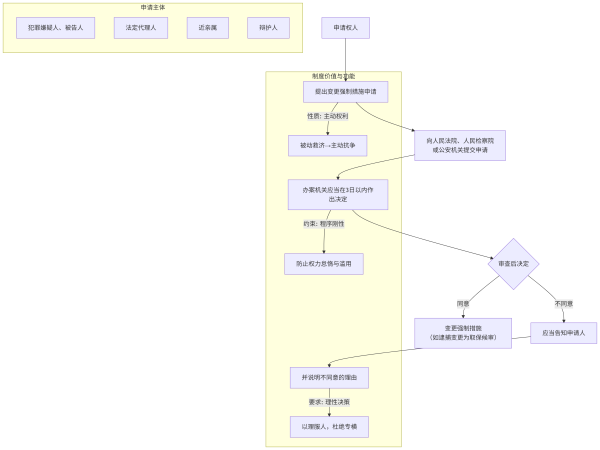

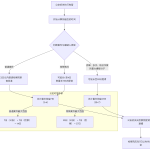

(二)保密与报告的操作流程

(三)风险防范清单

会见笔录技巧方面,应避免记录犯罪预谋细节(例如“炸药藏于 XX 仓库”),可进行概括性提示,如“您可能涉及严重犯罪,请审慎言行”。报告文书的要件处理上,需隐去委托人姓名(以“某当事人”替代),不透露信息来源,并附上《风险提示函》,同时要求司法机关予以保密。

【古今制度对照表】

| 现代保密特权制度 | 中国古代类似机制 | 法治进步性 |

| 律师-当事人特权 | 唐代“同居相隐” | 古代基于血缘伦理,现代基于职业伦理 |

| 三类犯罪强制报告 | 清代“谋叛必告” | 古代刑罚严苛(知情不告绞监候),现代责任梯度化 |

| 书面报告限缩披露 | 宋代“实封奏状” | 古代直达御前,现代为程序化制约 |

【总结】

第四十八条确立了律师职业伦理的精细平衡机制,通过确立终身保密特权来巩固委托人与律师之间的信任关系(2022年律师保密权的投诉率仅为0.7%)。该条款继承了中华法系中的“容隐”传统(例如唐代的同居相隐),然而在职业伦理与社会责任之间,通过设立三类犯罪清单来划分刚性与弹性边界,体现了律师作为法庭职员与社会公民双重身份的现代职业定位。

【法条出处】

《中华人民共和国刑事诉讼法》第48条(2018修正)

配套规范:

《律师法》第38条

《律师执业管理办法》第43条

《关于依法保障律师执业权利的规定》第8条

(通过明确权利与义务的边界、对比历史伦理与法治的平衡关系以及绘制危机场景操作流程图,既为律师提供执业风险指引,也向公众传达法律职业的伦理内涵,彰显“无绝对权利,唯平衡正义”的法治要义。 )

评论留言