《刑事诉讼法》第八十六条 公安机关对被拘留的人,应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放,发给释放证明。

【核心概念提炼】

- 即时讯问原则:被拘留后二十四小时内必须开展首次讯问,此乃不可延误的法定程序。旨在迅速核查案情,判定拘留决定是否正确,以防错误羁押情况的持续。

- 纠错释放机制:一旦发现拘留存在错误,必须即刻释放被拘留人并出具释放证明。需构建快速纠错渠道,将程序瑕疵对公民权利造成的侵害降至最低限度。

- 程序双重审查:拘留后的讯问系对拘留决定正确性的首次正式复查。借助程序内置的审查环节,对前一工序(拘留决定)可能存在的错误加以制约。

【权利解析与法律效果‖紧急制动:拘留后首次讯问 → 发现错误立即释放】

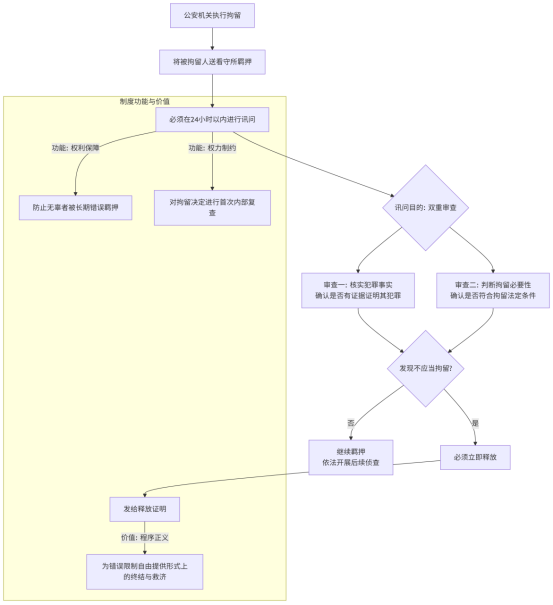

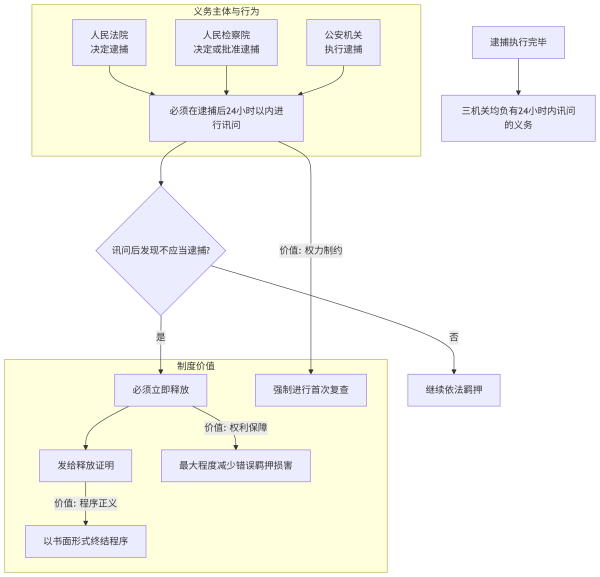

(一)拘留后讯问制度的流程与功能

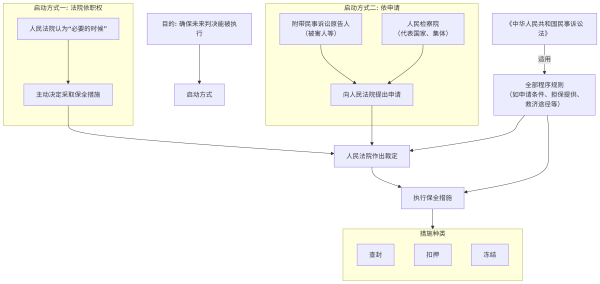

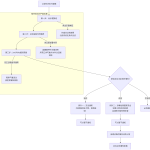

该流程图揭示了拘留后24小时内讯问制度的运行机制、核心功能及可能产生的两种法律后果。

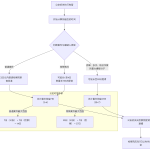

(二)“不应当拘留”的情形解读

“不应当拘留”作为启动立即释放程序的法定条件,涵盖了以下几方面内容:

首先,关于对象错误,即在经过审讯后发现,其行为明显不构成犯罪或缺乏证据证明其实施了犯罪行为。

其次,情节显著轻微,指的是即便存在犯罪行为,但其情节轻微、危害不大,依法不构成犯罪。

再次,超过时效,即犯罪行为已超过法定的追诉时效期限。

最后,无社会危险性,意味着不符合拘留的实质性条件,不存在《刑事诉讼法》第八十二条规定的社会危险性情形。

以上各点,均是依法依规,确保司法公正、人权保障的重要体现,我们必须严格遵守,确保每一项司法程序都符合法律规定,体现法治精神。

- 法律效果

1、程序关键节点:本次讯问作为拘留后首个至关重要的程序环节,将决定被拘留者是否继续处于羁押状态,或是即刻恢复自由之身。

2、法律文件之核心地位:释放证明不仅是被拘留者重获自由的法定依据,更是其在拘留确系错误时,申请国家赔偿的关键性法律文件。

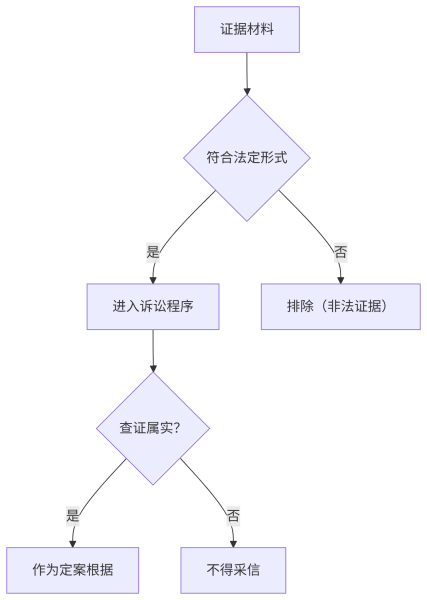

3、程序违法之严重后果:若存在超期未进行讯问或在不应拘留的情况下未及时释放被拘留者的情形,均构成程序上的严重违法。在此情况下,超期羁押期间所获取的口供可能面临被排除的法律风险,同时公安机关亦需承担相应的法律责任。

【历史源流与制度演进‖千年之变:从“押候无期”到“24小时纠错”】

(一)中国古代拘押制度的缺陷

| 朝代/时期 | 司法实践 | 与现代第86条对比 |

| 清代及以前 | “押候审”无限期 | 一旦被拘押,何时讯问、是否释放全凭州县官个人勤勉与意志,无程序约束,易成“瘐毙狱中”。 |

| 民国时期 | 形式化规定 | 虽有类似条款,但战乱时期常被虚置,缺乏有效制约。 |

(二)现代制度的进步性

1、从“人治”向“法治”的转变:将“即时讯问”与“立即释放”明确界定为法律义务,而非官员的道德抉择,确保了权利保障具备了刚性的制度支撑。

2、效率与公正的融合:24小时时限的设定,不仅彰显了迅速查明案情的效率需求,更凸显了最大限度降低错误羁押时长的公正追求。

3、书面凭证制度的确立:要求发放释放证明,赋予了程序结果以庄严的法律文书形式,结束了古代“随意释放、无据可查”的非正式状态。

【实务难点与操作指引‖ 关键凭证:释放证明→不仅仅是重获自由,更是国家认错的凭证】

(一)常见实务问题与处理

| 争议场景 | 处理规则 |

| “24小时”从何时起算? | 从拘留之时起算,而非送入看守所之后。需确保在拘留后24小时内完成讯问,而非送入看守所后24小时。 |

| 讯问内容与拘留时初步判断不符如何处理? | 若讯问后发现主要事实认定错误或证据不足,应立即释放。不能“硬着头皮”继续羁押。释放后如需继续调查,可转换措施(如取保候审)。 |

| 释放证明应包含哪些内容? | 应载明被释放人基本信息、拘留时间、释放原因(如“不应当拘留”)、释放时间等。是证明程序合法性和身份清白的重要文件。 |

(二)合规与风险

1、公安机关合规要点在于,须在拘留后二十四小时内制作首次《讯问笔录》,详细记录讯问过程与解答内容。经讯问,若发现不应拘留,必须即刻制作《释放通知书》,通知看守所释放被拘留人员。同时,必须向被释放人当面送达《释放证明书》,并要求其签收。

2、程序违法警示如下:因案情复杂或人手短缺,致使超过二十四小时才开展首次讯问,此为程序违法;发现明显错误后,为顾全“面子”或规避责任追究而拖延释放,构成非法拘禁;仅作口头释放,而不出具《释放证明书》,属于程序瑕疵,可能对被释放人后续权利产生影响。

【总结】

第八十六条的重要性体现在其为限制人身自由的强制措施程序中嵌入了一个高效的“紧急制动机制”。

该条款作为权利的“应急出口”,在公权力机构基于初步判断失误而启动强制措施后,提供了一种迅速且及时的止损与纠正途径,有效避免了错误的进一步扩大。

同时,该条款亦是权力的“自我净化”机制,要求作出拘留决定的机关在24小时内进行自我复查,这反映了现代法治理念中权力自我约束与自我纠错的原则。

此外,该条款作为程序的“诚信标志”,其存在本身即表明刑事诉讼程序的目的并非不计代价地追求定罪,而是要公正、准确地执行法律。它承认国家在司法过程中可能存在的错误,并规定了法定的纠正程序。

尽管该条款内容简短,却集中体现了人权保障、程序正义和权力制约三大现代刑事司法原则,成为衡量一个国家司法文明程度的关键指标。

评论留言